Екатерина Ливи-Монастырская — поэт, литературный критик. Родилась в Москве в 1967 году. В 1983 году закончила художественную школу, в 1989 году — Факультет Прикладного Искусства Московского Текстильного Института. Публиковалась в журналах «Лиterraтура», «Литературная учёба», «День и Ночь», «Дети Ра» и др. изданиях. Живёт в Москве.

Спринтер, догоняющий смерть

(О книге: Илья Асаев. Мы затеяли жить. Издание второе, исправленное и дополненное, с приложением CD – переложенные на музыку стихи в авторском исполнении. Публикатор Л. Асаева. Подготовка текста и составление: В. Блюменкранц, Б. Равдин. – Рига. Латвийское общество русской культуры, 2018)

Затёртые до дыр некрасовские строки «Бывали хуже времена, / но не было подлей», произносимые вот уже полтора века с момента их написания, абсолютно универсальны – надеваются, как перчатка на руку, на любую ситуацию, эпизод, событие, эпоху. Это, пожалуй, можно сказать и о последних годах СССР. Но «хуже» или «подлей» – немного не те слова по отношению к ним. Кругом было какое-то зияние, беззвучие, тянущая пустота. Нет, не тишина. Воздух уже вибрирует на неосязаемых частотах ощущением края, неизбежного краха, падения в пропасть. Ощущение самоубийцы в оконном проёме – только сделать шаг.

Затёртые до дыр некрасовские строки «Бывали хуже времена, / но не было подлей», произносимые вот уже полтора века с момента их написания, абсолютно универсальны – надеваются, как перчатка на руку, на любую ситуацию, эпизод, событие, эпоху. Это, пожалуй, можно сказать и о последних годах СССР. Но «хуже» или «подлей» – немного не те слова по отношению к ним. Кругом было какое-то зияние, беззвучие, тянущая пустота. Нет, не тишина. Воздух уже вибрирует на неосязаемых частотах ощущением края, неизбежного краха, падения в пропасть. Ощущение самоубийцы в оконном проёме – только сделать шаг.

Ступайте в душу, как в окно –

Самоубийцы!

Был ли в СССР поэт, точно передавший именно это ощущение, как Блок передал ощущение последних лет Российской Империи в Петербурге? Нет же, не было, скажете вы. Разве что Гребенщиков с его многозначительными и размытыми и в то же время предельно рационально, как у хорошего маркетолога, выстроенными формулировками, за красивостью которых теряется ощущение, будто сердце камнем падает и душа уходит в пятки – ощущение предпадения, предкрушения… Может быть, Башлачёв? Да, близко. Но обидно, что невероятно одарённый поэт изо всех сил тянулся к тому, что ниже него, пытаясь изо всех сил стать «рокером». «Мы пришли с чёрными гитарами»… Эх, все эти «биг-бит, блюз и рок-н-ролл» не стоят простого поэтического слова. (Это есть и у Асаева – авторская песня. Хорошая, в принципе, вещь. Ведь Орфей же пел, аккомпанируя. И Аполлон-кифаред. И песня – сестра песни. Но всё же. Есть какая-то небрежность в стихах под гитару. Не слишком хороши они на бумаге. Ведь стихотворение – это не текст. Это куда шире и глубже).

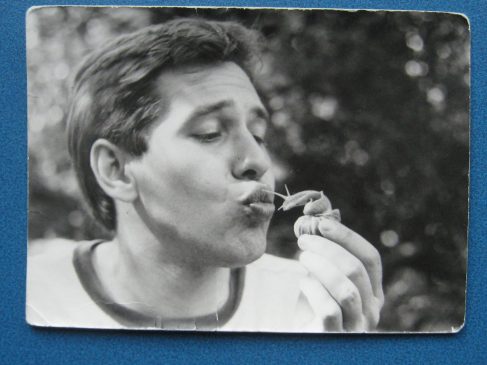

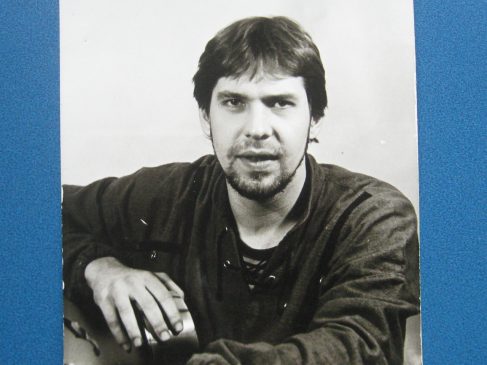

Тем не менее, был такой поэт – Илья Асаев. Днепропетровчанин, рижанин, исколесивший с гитарой (а куда ж без неё – в те времена гитара в России больше чем гитара) весь СССР от Ташкента до Прибалтики, влюблённый в Крым, молодой и красивый – спринтер наперегонки с жизнью, догоняющий смерть.

Читая эти стихи, ощущаешь то, что невозможно уловить у более маститых современников – старших, циничных, матёрых, – то, в чём, собственно, и воплощается поэзия. Искренность на разрыв, отворение вен, а не игра словами, не ловкачество, не стёб. Не читка, а полная гибель всерьёз.

Читая Асаева, я видела все до одного образы-метки, по которым можно определить эпоху, – когда знаешь, какие песни слушал, какие книги читал, как те дети из «Баллады о борьбе» Высоцкого, метки, оставленные спелеологами в лабиринте подземных коридоров, найденные после обрушения и гибели экспедиции.

Более того, я словно бы увидела себя даже не в зеркале, а в зазеркалье – сквозь слои потемневшей амальгамы, за засиженном мухами стеклом, или скорее в окне позднеосеннего сумеречного часа:

Когда уже ни горечи, ни зла

И сумерки касаются стекла,

Я прислоняюсь к тёмному окну

И сквозь его густую тишину

Смотрю – близнец из прошлого встаёт

И смотрит, и меня не узнаёт.

Окно в книге – сплошная метафора. О чём это говорит? О болезненном ребёнке, постигающем мир через стёкла, что не впускают в замкнутый мир квартиры стужу и непогодь:

Спи, мой детский человек,

Не о нас горюет век.

Не о нас наш дом грустит…

Ничего. Ты просто спи.

Из кухонного окна

В небо выпрыгнет луна,

Ты тихонечко уснёшь,

Тоже в небо уплывёшь.

О герое – и отражении как единственном собеседнике для него. И страшном, безысходном одиночестве. Не «окна» во множестве, нет – окно, окно и ещё раз окно – почти на каждой странице.

Когда ни словом, ни слезой

Не наполняется тетрадь;

И на манер лихой борзой

Жизнь обгоняет возраст, – сядь

В окно. И голосом струны

Отправь кружиться мотылька

Вокруг искусственной луны

В квадратном небе потолка.

Качнётся улица в глазах

Вдоль покосившихся домов,

Где, словно в брейгелевских снах, –

Тела чернеющих стволов.

……

«И тихо смотрит исподлобья, / Как будто в зеркало – в меня». Окно и зеркало, кстати, практически синонимы в словаре Асаева. «Но сколько стёкла ни меняй, / все зеркала похожи. / В какое зеркало ни глянь – / везде одно и то же». «Город вмёрз в крестовину окна. / Город схвачен в засаду зимы». «И в стылые окна… И в мёрзлые окна / Глядят под погонами не юнкера…» (здесь – единственный раз во множественном числе). «Бутафория жизни, отчизн / за студёным декабрьским окном». И – опять-таки, редкое – тончайшая пейзажная зарисовка, сделанная, разумеется, из окна (точнейшая, кстати: дома средневекового рижского центра действительно «крылокрышие», крыши под снегом как опущенные белые крылья):

А на дворе себе зима,

Метафоричная, как Пушкин.

И крылокрышие дома

Плывут вдоль улиц. И старушки,

Скатившись с сонного крыльца,

Гребут шпионскими шагами,

Неся в гробницах тел сердца –

Столицы собственных страданий.

Пейзаж осенне-зимнего межсезонья, глухого захолустья среди времён года, намертво вморожен в окно. Это не только окраина мира, но и окраина времени – «На краю и страны, и столетья!..» Окно – не просто проём, дающий дневной свет и воздух или позволяющий увидеть то, что вне жилища, а куда большее:

И кажется, что весь небесный свод

Смыкается у крыш в единый конус.

И человек – качни его вперёд, –

Качнётся не во двор, а прямо в космос,

<…>

И вдруг, стряхнув задумчивость, узрит

Существенные, в общем, измененья

В пейзаже и впервые ощутит

Отсутствие земного притяженья.

<…>

И сам себе не может объяснить

Всей чехарды создавшейся проблемы,

Что оказался, выйдя покурить,

Намного дальше солнечной системы.

Окно – выход в иной мир, через него постигается иное:

Не потому, – что за черту

Смотрю, как розовый романтик.

А потому, – что, как лунатик,

В окно за звёздами иду.

И наяву, а не в бреду

Я в полночь бегаю по крышам,

И голоса родные слышу,

И руки на небо кладу.

За окном Ильи Асаева мы не увидим майского солнца и зелёной листвы. Там – вечные ночь и зима. Окно чаще всего идёт в паре с луной.

Гудит клаксон. В дыре окна

Горит огонь несовременный.

Скользит оккультная луна

У негритянских губ Вселенной.

Стоит отметить, что луна у оккультистов действительно властвует над тьмой – ночная владычица, покровительница не просто влюблённых, а именно – беззаконных возлюбленных, тёмных практик, самоубийц, безумцев и меланхоликов.

Скованность недугом – ещё одна сквозная тема Асаева. Недостаток дыхания, удушье, астма, «гиблая болезнь» – образы, биографически обусловленные (как гласит предисловие Бориса Равдина к книге, «в апреле 1993 года, на Пасху, едва пройдя своё двадцатилетие, И. А. ушёл, взял и ушёл, через запястья, на волне очередного приступа астмы»).

Безвоздушную речь через горло продев,

Удаляясь в ничто, возникая нигде,

Расплываясь во времени, как по воде,

Чтобы рухнуть в забвенье.

Образы « высохшего горла» и «рассохшихся лёгких» – так же, как луна и окно – повторяются в стихах множество раз. Вот характерное:

И я, с объедками в зубах,

Свой корм воздушный,

Таскаю в поднебесье лба

Сквозь рот и уши.

<…>

Не суетитесь – всем на смерть

Достанет дёрна,

Спешите музыку свистеть

В свистульку горла.

Дыханье ведь однокоренно с вдохновением и, по сути, – есть жизнь, а невозможность дышать – смерть. Астматик ходит по этой грани. «И жить, и дышать, и любить» – это не просто перечисление, это синонимы. И это не красивые слова. Жить – значит слышать «…голоса друзей / Рядом! – а не в телефонной астме…».

Каждый вздох мой равняется тысяче розг,

Умереть в этой каторге счастью равно,

И трамвай-мастодонт, разрезая мне мозг,

С нарастающим визгом вползает в окно.

Распухает душа, словно рыбий пузырь, –

Мой беспомощный вождь, мой слепой поводырь

Снова булькает в бронхах. И шило – в висок…

Впору вспарывать вены, а в венах – песок…

Отсюда и ещё одно очень часто повторяющееся слово – «засос» – казалось бы, достаточно смешное, из подросткового лексикона. Но у Асаева – иначе. «Ночь в свой засос затягивает дом, – / Пространство с камнем празднуют взаимность». Или: «Скользит последняя постель, / С предсмертной лирикой любови / Соединив своих детей / В засосе боли». Это та же нехватка воздуха, вакуум, засасывание живого в пустоту небытия. Это пустота эпохи, тянущая, засасывающая.

У меня нет особой ностальгии по юности и младости. Но – «времена не выбирают: / в них живут и умирают» – словно отвечает Некрасову Александр Кушнер ставшей почти столь же затёртой, а стало быть, крылатой фразой. Двадцатидевятилетнему мужчине, пусть даже неизлечимо больному астмой, для сведения счётов с жизнью нужен веский аргумент. Рассказываемая близкими поэта романтичная история с нагаданной цыганкой ранней смертью – отнюдь не повод, разве что для своеобразного кокетства. Какой же уважающий себя юноша-поэт-бард не хочет видеть себя слепком с Лермонтова? (А Лермонтов – любимый поэт Асаева. И да, действительно, мы становимся похожими на тех, кого любим). Этого цыганка не могла не видеть – отчего ж не польстить мальчишке? Но для действительного сведения счётов с жизнью кокетства или подражательства кумиру – недостаточно. Невыносимость бытия – причина веская.

Первое определение временам, на которое я наткнулась в книге, «скорченные». Действительно – скорченные – в позе эмбриона ли, скорченные ли, от боли и ужаса или же скорченные в гримасу, в смеховой ли истерике идиота… «И держава встаёт, как Кощей, / Чертежами дорог и полей». Страна мертва и бессмертна в бессмысленной и одновременно всеместной казёнщине. О своей службе во внутренних войсках Асаев пишет:

Казённая утварь, казенное утро,

Казённая совесть – КАЗНЕННЫЕ МЫ!!!

Но дело не только в «месте», но и во времени: век – штука враждебная поэту, потому что он не от века, не от мира сего:

Я до века незряч и для века незрим.

Но я знаю, что станет со мною и с ним.

Мне близка его слабость и чужд его пыл.

Никогда я его барышей не делил,

Кроме капельки ночи в артерии дня.

И давно не гнетут и не тешат меня

Ни счастливой свободы слепая резня,

Ни нужды, ни достатка пустая возня.

У Мандельштама – и «век мой, зверь мой», и «век-волкодав», и «…никогда ничей я не был современник», но в то же время – «попробуйте меня от века оторвать». У Асаева – иначе:

И в полстроки достало бы мне жизни,

И полсвечи, чтоб догорал ночник.

Ни города, ни века, ни отчизны

Не нужно мне, – ни озвука от них.

Это почти блоковское «О доблести, о подвигах, о славе», – но куда страшнее и безнадёжней.

«Книжные дети, не знавшие битв» поколения Асаева стали в 1991 году героями событий, о которых можно говорить разное, но исход один: «Не могу осознать, оказавшийся тут, /

В человеческом счастье и зверстве, / Что иные народы язык мой сотрут, / как шумерский и хеттский». Асаев пел песни у костров на Домской площади в дни рижских баррикад, был свидетелем перестрелки омона с латвийской милицией, а вернувшись домой, как бы шутливо сказал: «Эх, не удалось погибнуть героем». Бог миловал.

Ещё обжора-век меня

В труху и пепел

Не изломал, не сплёл ремня,

тем боле – цепи.

Не искалечил злобой рот,

Как он умеет!

Но я ведь знаю – и сплетёт,

и перемелет.

<…>

В облаве жизни – из трубы

Пустой эпохи

Душа, что мышь, в дыру судьбы

Таскает крохи…

Это были действительно крохи. Весь карнавальный реквизит, все эти звёздные плащи, луны, свечи, гадания, маленькие принцы, снежные королевы, каи-герды, сказочные аллегории – как же узнаётся по этим практически архетипам позднесоветская матрица, подменившая настоящее ностальгией по настоящему, а реальные чувства, плоть и кровь – чем-то театральным, маскарадным. Недаром в искусстве позднего СССР наиболее распространён «карнавальный стиль». У Асаева все эти клишированные символы становятся чем-то иным, вырастают до подлинно трагических масштабов, потому что в мире поэзии не может быть балагана, балаганчика – мишуры, притворства. Всё по-честному. По живому. Никакого клюквенного сока. Только кровь.

И – по прочтении стихов Асаева почему-то подумалось: как всё мелко. И вся мишура и папье-маше в серебрянке эпохи, и даже падение, распад, ужас, удушье, смерть, – как всё это мелко перед поэзией, которая одна остаётся и одна наследует грядущее.